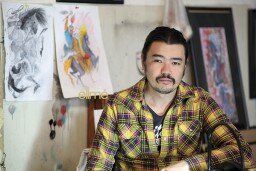

[Журнал Elime] Адилет Давлетов: «Нужно ориентироваться на мировое искусство. Пока же мы варимся в собственном соку».

Адилет Давлетов – молодой кыргызстанский художник. Давлетов – постоянный участник республиканских выставок. Участвовал в выставках в России, Китае, Казахстане; в 2013 году в Бишкеке состоялась его персональная выставка. Тихим интеллигентным голосом он рассказывает о своей профессии, о трудностях в сфере искусства, почему он никогда не изменит своему выбору.

Интервью из архива журнала "Элиме" (выпуск №15, 2015 г)

– Сегодня это большая редкость, когда человек сознательно выбирает профессию художника, особенно в Кыргызстане. Здорово, что вы не побоялись.

– Наверное, это любовь к работе. Мне нравится то, чем я занимаюсь. От своей работы, от процесса получаю удовольствие. Да, бывают сомнения. В основном это муки творчества. Люди приходят на выставки, смотрят картины, получают зрительное, эстетическое удовольствие. Им кажется, что это так легко – рисование всегда представляется неким увлечением, радужным делом, которое помогает отдохнуть. Но чтобы написать картину, приходится много раз менять угол зрения. Не сразу получается, часто приходится переписывать, доделывать произведение.

– Я всегда думала, что художники сначала делают зарисовки, а потом уже воспроизводят всю картину.

– Можно и так. В любом случае всегда нужно собирать материал. К примеру, я – художник-реалист, работаю в жанре реализма. Разные художники бывают; кто-то создает инсталляции, кто-то абстракции пишет... В реалистическом, академическом жанре всегда нужно сначала собрать материал, потом уже работать в мастерской. За пару часов полноценное произведение написать очень трудно и зачастую невозможно. Другое дело – абстракция: здесь у художника от задумки до исполнения могут быть менее строгие правила. Я преподаю в Академии художеств имени Т.Садыкова. Раньше еще немного преподавал в Художественном училище имени С.Чуйкова, но было тяжело совмещать работу. Так вот, у нас была летняя практика два года назад. Нас направили в Талас, село Шекер – на родину Чингиза Торокуловича Айтматова. Мы разработали учебную программу для студентов, и сами тоже работали. Осенью намечалась большая выставка в Академии. Мы писали этюды, делали рисунки. Практика длилась 17 дней, я написал около 20 этюдов, 18 рисунков, писал разные пейзажи, колоритные жилые дворы. Местные жители с удовольствием принимали участие в процессе создания картин – терпеливо позировали по несколько часов кряду.

– Как-то вы говорили, что не продаете шекерские этюды, что это памятные, дорогие сердцу вещи. Сейчас по-прежнему не хотите с ними расставаться?

– Возможно, что-то могу и продать. Знаете, очень важно, чтобы при продаже произведение попало в хорошие руки. Зачастую не хочется расставаться с созданным, ведь это дело твоих рук, было вложено много тепла, стараний... Когда пишется копия, художник не может воссоздать все один в один, в любом случае будут изменения.

– Копия картины, пусть и созданная самим художником – довольно противоестественно...

– Да, это распространено среди зрителей, потребителей – все хотят обладать оригиналом. Среди художников же это обычная практика. Если автор хочет создать копию какой-то картины, он волен сделать это. Возможно, немного изменится структура или композиция, но общий посыл остается.

– Художнику очень важно найти собственный стиль, иногда на поиски уходят годы. Вы уже нашли свой?

– Наверное, еще нет. Все-таки я молод. В истории искусств были художники, сразу находившие свой почерк, но редко кому удавалось в 20-30 лет выразить себя полностью. Есть художники, которые всю жизнь ищут и не находят. Это все относительно.

– То есть вы допускаете мысль, что сейчас работаете в реализме, а лет через десять уйдете в другой жанр?

– Возможно, да. Тут нет гарантии.

– Вам реализм ближе всего?

– На данный момент – да, потому как я прошел академическую школу живописи, мы изучали академический рисунок, анатомию, композицию, и пока мне хочется все эти знания развивать. Я не пробовал писать в других направлениях.

– А если бы попробовали, то в каком жанре?

– Может быть, в авангарде. Это интересное течение.

– В основном наши современные кыргызстанские художники пишут в реализме, так ведь?

– Нет, у нас очень разные художники. Наша публика не знает о них. К сожалению, нет интереса к творчеству, искусству, культуре. Все думают, что культура – это танец «Кара-жорго». Я считаю, что искусство – это интеллектуальный продукт для некоего морального удовлетворения.

– Скажем, художники мало зарабатывают. Многие вынуждены работать в другой сфере, чтобы находить средства на творчество. А вы?

– Да, это распространенная ситуация. Я уже говорил ранее, что преподаю в Академии художеств, даю частные уроки, также бывают частные заказы – портреты, пейзажи...

– Очень часто заказчики не знают, что конкретно им нужно, но при этом «всегда правы». Если вы видите, что человек, заказавший вам работу, мягко говоря, не совсем уверен в том, чего хочет, как ведете себя?

– Здесь только два варианта: либо делать то, что он хочет, либо преподнести что-то по-другому: объяснить, рассказать. Тогда меняется взгляд. Часто заказчик не может выразить то, чего он хочет, но подход всегда можно найти.

– Большинство людей, если спросить о галереях, знают ту, что на площади Ала-Тоо, где в основном продаются картины с изображениями стандартных пейзажей Кыргызстана – гор, лошадей на фоне елей и озер. Вам такое заказывают?

– Удивительно, но с такими пожеланиями ко мне не обращались. Последним крупным заказом была стенная роспись на заводе «Топоз»: две большие стенки, там как раз заказчик хотел видеть гиперреалистичный пейзаж, будто фотографию. Я написал монументальную обобщенную работу, где отдельные фигуры были реалистичны, а остальные служили фоном. В итоге все остались довольны.

– Как-то я ходила в мастерскую одного художника. У него там несколько мастеров, и все они писали такие огромные картины, где изображены все эти китчевые объекты. На вопрос «Почему вы рисуете такое?», они ответили, что это наиболее востребованный жанр, и в основном люди покупают и заказывают подобное.

– Это печально, конечно. Любой продукт, рассчитанный на массу, всегда теряет качество. Оригинальные вещи стоят дороже, рассчитаны на другую публику – коллекционеров, которые понимают и ценят искусство. Иногда, знаете, как бывает: человек не понимает, но интуитивно чувствует, что у какого-то произведения более высокий уровень. Чем больше ходишь на выставки, смотришь картины, тем больше начинаешь разбираться. В то же время есть Джефф Кунс, который возвел китч в искусство. Кажется, это не имеет нужды в Кыргызстане, так как здесь у нас все массовое и есть самое желанное: «Что есть у других – пусть будет и у меня». Удивительно, что в советское время классика была невероятно востребованной! И все это кануло в Лету сейчас. Я не социолог, не политик и не могу объяснить причин. Могу лишь понимать это. Мне печально, что в зданиях, олицетворяющих нашу культуру, царит разруха. Театр оперы и балета невероятно красив, но зайди в уборную – будет стыдно. Неужели нельзя собрать средства на ремонт? Помещения сдаются в аренду, в Музее изобразительных искусств столько всего нужно реконструировать...

– Вам всегда нравится то, что вы пишете сейчас?

– Не всегда. Далеко не всегда. Вообще творчество – это постоянные сомнения.

– С какой периодичностью вы пишете картины? Утром вы преподаете, затем возвращаетесь в мастерскую...

– Да, пока есть солнечное освещение, работаю до вечера в мастерской. Летом обычно собирается материал, и в течение всего года на этой основе создаю картины. Бывает, пользуюсь фотографиями. Стараюсь работать над несколькими работами одновременно – так легче, к тому же техника требует времени; нанес первый слой, нужно подождать, чтобы высохло, и далее, далее.

– Вы спрашиваете у своих учеников в Академии, почему они выбрали отделение живописи?

– Да. Многие теряются. Они не видят перспективу, но, несмотря на это, продолжают учиться. Кто-то хочет получить образование. Кто-то думал, что это востребовано.

– Как думаете, чем будете заниматься через десять лет?

– Мне бы хотелось написать очень много картин, собрать разный материал для работы. Я точно не хочу заниматься чем-то другим. Люблю свободу. По натуре я спокойный, только во время работы очень не люблю, когда меня беспокоят. Нормально отношусь к критике. Прислушиваюсь к профессионалам. Конечно, в зависимости от того, кто критикует. Мой главный критик – отец.

– Расскажите о своем отце.

– Мой папа, Каныбек Арипович Давлетов – народный художник Кыргызской Республики, профессор Академии художеств. У нас уже династия получается, мы не только выбрали одну профессию, но и проучились в одном московском вузе. Когда папа учился, он назывался Художественным институтом имени П.Сурикова, а ныне – Академическим художественным институтом имени П.Сурикова. Правда, папа окончил факультет графики, а я – факультет станковой живописи. Сейчас папа работает, занимается графикой, живописью, и даже иногда скульптурой.

– У вас есть братья или сестры?

– Да, у меня есть младший брат Актилек.

– Где вы провели детство?

– Я родился в Москве в 1982 году, пока родители учились в вузе. Потом они отдали меня на воспитание таяне (бабушка по материнской линии – прим. ав.). Я рос в селе Карой, расположенном недалеко от Арсланбоба, где-то до четырех лет. Потом родители меня забрали, после защиты их дипломов мы вернулись во Фрунзе.

– Как долго вы учились в Суриковском институте?

– Шесть лет.

– То есть все художники в основном получают высшее образование шесть лет, как медики?

– Строго говоря, в общей сложности я проучился пятнадцать лет. Сначала пять лет в художественной школе, потом четыре года в училище имени С. Чуйкова – здесь, в Бишкеке, и далее в вузе.

– Какие у вас увлечения? Чем занимаетесь в свободное время?

– С друзьями общаемся, с коллегами, на выставки хожу... Раньше латиноамериканскими танцами занимался. Пять лет назад в Бишкеке появились социальные танцы. Сейчас многие танцуют. Стараюсь также бегать. Не люблю тренажеры, бодибилдинг. Мне больше по душе легкая атлетика.

– В селе Каджы-Сай на Иссык-Куле устраивают пленэры. Вы ездите туда?

– Ездил в течение четырех лет. Дамир и Татьяна Акмановы (кыргызстанские меценаты – прим. ав.) приглашают летом к себе в Каджы-Сай, художники пишут в течение 20 дней, общаются... Обычно пленэры устраивают летом, иногда зимой, бывает, осенью. Чаще всего – летом.

– Вы реализовали несколько творческих проектов совместно с фотографом Артуром Болжуровым. Как началось ваше сотрудничество?

– Мы с ним подружились, когда ходили в детскую художественную школу. Далее я выбрал профессию художника, а Артур решил стать фотографом. Иногда мы делаем общие проекты. Был один – он снимал портреты моделей, а я в этот момент рисовал. Иногда хочется сделать что-то вместе и мы, исходя из своих навыков, создаем какой-то творческий продукт.

– Сейчас все пользуются интернетом. А вы активный пользователь социальных сетей?

– У меня есть профиль на Фейсбуке. Раньше я часто загружал картины на свою страничку. Сейчас делаю это гораздо реже. Знаете, людям приедается. Потом приходят на выставки и говорят: «А, мы это уже видели у тебя на Фэйсбуке». Также на один из наиболее частых вопросов «Скоро откроешь персональную выставку?» – молчу и улыбаюсь, потому что объяснять людям весь творческий процесс... Такие выставки не делаются раз в год – нужно время, время, много времени на сбор материала, концепцию, подготовку, поиск выставочного зала... Для многих художников аренда является довольно дорогим удовольствием.

– Творчество кого из художников вам по душе?

– Валентина Серова, Густава Климта. Вообще в мировом искусстве столько знаковых имен, в музеях столько бесценных произведений, что сказать, что мне нравится только кто-то определенный, не могу. Это сложно и, наверное, зависит от твоего нынешнего мироощущения. К примеру, сейчас мне нравится Серов. Через год может начаться особое увлечение каким-то другим жанром или художником, будь то Эль Греко или Пикассо. Из соотечественников – Джамбул Джумабаев. Его, к сожалению, уже нет. Я не слежу за современным искусством. Думаю, что оно очень сильно связано с влиянием рынка, рекламой, а значит – неискренно.

– Почему наши современные именитые кыргызстанские художники также изображают горы, реки и лошадей? Говоря обобщенно, разумеется.

– Я думаю, это влияние рынка. Что востребовано, то и пишут.

– Опишите нынешнюю атмосферу в среде современных кыргызстанских художников в общении и работе.

– Чтобы развиваться, должно быть взаимообогащение среди коллег. Не просто конкуренция, а благотворное профессиональное влияние друг на друга. Вот тогда мы можем идти дальше и развиваться. Я считаю, что все-таки нужно ориентироваться на мировое искусство. Пока же мы словно варимся в собственном соку. Во времена Советского Союза мы соприкоснулись с мировой культурой. Сейчас нет выездных выставок, как раньше, нашим художникам приходится в основном общаться между собой. Личные отношения между художниками бывают сложными. Творческие люди – люди своеобразные, иногда ранимые. Хорошие отношения складываются у единомышленников. Чаще молодые общаются с молодыми, старшее поколение между собой. Можно назвать это признаком ментальности. Старшее поколение полагалось на государство, которое их обеспечивало. После окончания учебы им давали мастерские, у них покупали работы по дорогим ценам, устраивали выставки, они ездили за границу. Время изменилось. Мы, молодые, адаптируемся, а человеку старшему приходится переделывать себя. Они профессионалы, любящие свою работу. С каждым годом становится их все меньше и меньше. Это класс интеллигенции, которого со временем не станет. Кто придет на замену? Пусть и образованные люди, но с другим отношением к творчеству.

Автор: Акжибек Бейшебаева

Фотографии: Диля Муминова