[Журнал Elime] Чолпон Джакупова: «Люди должны иметь мужество выражать свое “фи”»

Конец рабочей недели, раннее утро. Сворачиваю с оживленной дороги, прохожу вдоль гаражей вглубь жилых двориков и упираюсь в небольшое здание с вывеской «Правовая клиника “Адилет”». И кто знает, сколько бы я плутала в то утро в этом лабиринте, если бы не съездила на разведку накануне вечером. Боясь опоздать, что добавляет ненужного волнения, второпях пробегаю мимо деревянной беседки во дворе. В ней сидят несколько человек. На столе разложены бумаги, видимо, важное совещание или утренняя летучка. «Я на интервью к Чолпон Идиновне». «Это ко мне», – произносит одна из женщин и поднимается навстречу.

Материал из архива журнала "Элиме" (выпуск №17, 2015 г.)

В кабинете директора правовой клиники «Адилет» шкафы, помимо книг и рабочих папок, заполнены сувенирами из разных стран, семейными фотографиями. На стене портреты Альберта Эйнштейна, Марлен Дитрих и Рудольфа Нуреева. «Странно, это же портреты ученого и артистов. Они тоже имеют отношение к юриспруденции?» – пытаюсь пошутить перед переходом к серьезным вопросам. «Это фотографии из календаря “Они были беженцами”. В нем собраны портреты многих талантливых и даже гениальных людей, которым пришлось испытать участь беженцев, – объясняет Чолпон Идиновна. – Марлен, Рудольф – они все были беженцами. И моя кандидатская тоже связана с правами беженцев. И это именно то, чем я занимаюсь в настоящее время, потому что я убеждена: концепт убежища – один их самых гуманистических». А сувениры на полках, как оказалось, привезены студентами, практикантами, сотрудниками правовой клиники «Адилет» с тренингов, семинаров и конференций из разных стран мира.

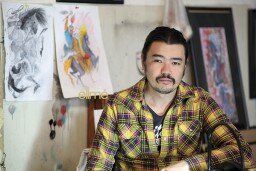

– Наша организация вкладывается в своих сотрудников, ведь они должны расти. Здесь периодически проходят практику студенты-юристы, приобретая навыки практикующего адвоката. У нас есть определённые направления, которые не преподают в вузах: право беженца, миграционное право, право лиц без гражданства. Мы делаем краткие вводные лекции по этим темам. Почти все, кто сейчас работает у меня – это все мои студенты-практиканты, которые начинали лет 8-10 назад, а потом трудоустроились сюда по конкурсу, – с гордостью рассказывает Чолпон Джакупова, основательница и директор клиники. Во время беседы она искренне улыбается, прямо отвечает на все вопросы и просто покоряет харизмой и невероятной энергетикой. Известная правозащитница, адвокат, обладательница международной премии «Самая смелая женщина» не боится критиковать власть и принимаемые политиками решения. А в начале августа стало известно, что партия «Бир Бол» выдвигает Чолпон Джакупову кандидаткой в парламент нового созыва на предстоящих выборах.

– Совсем не удивительно, когда правозащитники – оппоненты власти, в определенный период своей деятельности пробуют баллотироваться в депутаты парламента. Но почему Вы, Чолпон Идиновна, и почему сейчас?

– Это не вопрос моего желания. На протяжении последних 10-15 лет в силу своей работы я была вынуждена не только зависеть от политиков и их решений, но и чуть ли не ежедневно с ними работать. Наша организация делала экспертизу законов, круглые столы, конференции, где обсуждали законопроекты. В силу этого мы плотно общались с людьми, принимающими политические решения. Это каждодневное общение с политиками, испытание на собственной шкуре последствий принимаемых ими решений, зачастую некачественных, и вынудило меня пойти в политику. Кроме вопросов, связанных с коррупцией, одним из актуальных для рядовых граждан является вопрос безопасности. В ситуациях неработающих законов мы чувствуем себя весьма неуютно. Мы не можем без сопровождения отправить гулять детей во двор: дети пропадают, их насилуют, постоянно происходят какие-то драки, избиения, воровство. Это говорит об очень некачественной работе правоохранительных органов. И даже если уголовное дело возбуждается – до конца оно не доводится. И в этой ситуации мы чувствуем себя в собственной стране весьма неуютно. Но у нас как у граждан есть ли возможность принимать решения по этому поводу, делать что-то для улучшения ситуации в правоохранительной или судебной системах? Я уже 10 лет говорю, что какие-то вещи делаются неправильно, что и приводит в итоге к плачевной ситуации. Но одной критикой я не могу изменить ситуацию в корне. Я решила пойти в политику, потому что поняла, что нужно менять методы работы и попробовать изменить ситуацию изнутри, если это не получается извне. Если получится пройти в парламент, то появятся рычаги влияния не только на процесс принятия решений, но и на механизмы контроля и за судебной и за правоохранительной системами. Мое решение логично и напрямую связано с исполнением моих профессиональных обязанностей.

– Как вы оцениваете в целом предвыборную ситуацию?

– Есть один фактор, который будет влиять на результаты выборов, – это осознанное принятие решений самими избирателями, а он определяется уровнем их политической и правовой культуры. В этом смысле, мне кажется, делать прогнозы очень сложно. Почему? Потому что у нас избирательное законодательство несовершенно: оно было принято недавно, не было апробировано, многие его положения не отработаны. Уже при составлении списков кандидатов у нас возникают вопросы, на которые даже члены ЦИК не могут дать ответ, потому что закон абсолютно свежий, есть положения, противоречащие друг другу, многие органы исполнительной власти незнакомы с его положениями и не знают, как их реализовывать. Еще один риск – биометрика. Я, как и ранее, говорю, что это требование в Избирательном кодексе – о недопуске к выборам всех, кто не сдал биометрические данные – неконституционное. Я подозреваю, что это придумали для того, чтобы многие люди не голосовали, и это дает возможность подтасовать результаты. Я против использования биометрики в избирательном процессе. И тем не менее как законопослушный человек, как кандидат в депутаты в Жогорку Кенеш от партии «Бир Бол», вынуждена подчиниться и сдать биометрические данные. Но наш иск в Конституционную палату остается в силе.

– Как-то в одном интервью Вы сказали, что кыргызы – жертвенная нация, не умеет радоваться жизни…

– Отчего возникает жертвенность? От внутренней несвободы, когда ты очень сильно зависишь от общественного мнения. Ну, к примеру, излишние траты на той: человек просто из себя выпрыгивает, чтобы не казаться хуже других. Надо научиться жить по средствам. Кыргызы всегда найдут, о чем поговорить, даже если все будет идеально. Кусок ткани не того цвета или размера, или посадили не туда, косточку не ту дали – много, к чему можно привязаться. Я не могу сказать, что мне наплевать на общественное мнение, я, наоборот, дорожу им. Но если я уверена в своей правоте и знаю, что большинство заблуждается, я могу спокойно проигнорировать это самое общественное мнение.

Вот как профессионал я знаю, что закон о выборах не соответствует Конституции, и я об этом говорила неоднократно. И думала, что люди возмутятся и не будут сдавать биометрику. Но большинство ведь сдали. Сопротивлялось только экспертное сообщество. И, так как население не сопротивлялось, закон принят, и теперь я вынуждена подчиняться ему. Но моя совесть чиста. Я честно предупреждала людей, что это нарушает наши права. Но люди согласились с положением. Это и есть ощущение несвободы. Нормативная база нашей страны предоставляет человеку достаточно возможностей защищаться. Но мы ленивы, костны, мы считаем, что «пусть кто-то там поборется за мои права, а я лучше в соцсетях повозмущаюсь». Борьба в социальных сетях за компьютером – это не есть борьба за справедливость, с беспределом вокруг тебя в реальной жизни. Это хорошо, что ты, конечно, сидишь хотя бы в соцсетях, но компьютер и виртуальная реальность не заменят реальность, в которой ты и твои дети вынуждены жить. К этому надо относиться более осознанно и ответственно. Я говорю о законопослушании и здоровом сопротивлении. Надо сопротивляться до того, как решение будет принято и вложено в закон, а после ты вынужден будешь подчиняться. Но эксперты в этой области хотя бы должны предупреждать население.

– Возможно, необходимо было провести референдум?

– Я в референдумы в кыргызских реалиях не верю. Сейчас многие критикуют нынешнюю Конституцию. Но, когда она принималась на референдуме в 2010 году, я больше всех критиковала процесс ее написания и принятия. Все крутили пальцем у виска и говорили, что я истерю, и народ вставал в очередь, чтобы проголосовать за нее. Это я называю «областью бессознательного». И эта область не имеет границ в Кыргызстане. Она расширяется и расширяется. Люди, как инфузории-туфельки, они подчиняются каким-то инстинктам... Но я не хочу быть в этой области бессознательного... Меня, конечно, многие не понимают. Но что делать? Это ужасная сторона демократии – когда ты вынужден подчиняться решению, принятому большинством, даже если ты понимаешь, что это решение неправильное. Другого способа быть последовательным в законопослушании я не вижу. Может быть, это самоуверенно, но все, о чем я предупреждала ранее, сбылось: я говорила о Конституции, о суде по 7 апреля, по биометрике, об избирательном законодательстве. И противоречия в законодательстве, которые были допущены в спешке, теперь выявляют множество вопросов к ЦИК. И эти противоречия и нерешенные вопросы могут вылиться в череду скандалов в будущем.

– Как семья отнеслась к Вашему решению баллотироваться? Вы советовались с ней?

– Я прекрасно понимаю все риски для моей семьи. Сейчас во время избирательной кампании будет выливаться масса грязи в соцсетях, СМИ, сплетни, интриги. Но что делать? У нас в семье могут что-то советовать или проговаривать, но к личным, осознанным решениям друг друга относятся уважительно. Моя мама лишь сказала: «У тебя и сейчас хорошая работа, ты пользуешься уважением, зачем тебе это надо? Подумай еще раз». Это все, что мои родные могут себе позволить – посоветовать подумать еще раз.

– Вас много критикуют, в том числе и в соцсетях. Вы читаете критику, отвечаете на комментарии?

– Не всегда получается – это зависит от такого ресурса, как время. Иногда я настолько устаю, что мне и не хочется… Но публичность – она обязывает. Становишься уязвимым. Один из стандартов, к которым мы стремимся – открытость и прозрачность деятельности как институтов, так и публичных людей. Я к этой публичности не стремилась, но так получилось, что моя организация и мои ребята представляли интересы разных сторон в нашумевших делах. Первое время, конечно, я плакала, когда читала какие-то гадости и откровенное вранье. Сейчас стала более толстокожей и меньше реагирую. Иногда вообще не реагирую.

Конечно, легче не высказываться в публичном пространстве, не вызывать на себя огонь. Но профессия адвоката достаточно нервная. К нам от хорошей жизни не приходят, точно так же, как к врачам. Только когда случается что-то нехорошее, человек ищет юриста. К нам приходят всегда с горем. В этом смысле есть риск профессионального сгорания, особенно, если работаешь с такими уязвимыми категориями, как беженцы, лица без гражданства, дети, подвергнувшиеся насилию. Когда ты видишь все эти случаи, когда видишь горе, когда видишь, как страдают люди и видишь абсолютное равнодушие или непрофессионализм со стороны тех людей, которые должны разрешать эти ситуации… Мы вынуждены обращаться к общественному мнению в публичном пространстве, указывая на недостатки судебно-правовой системы. Иногда это более эффективный механизм, чем обращение в вышестоящую инстанцию. И, естественно, этим ты вызываешь огонь на себя. Но это моя работа.

– Принимая решение при спорных вопросах, учитываете ли Вы мнение большинства?

– Если мое мнение отличается от мнения большинства, я буду следовать своим внутренним убеждениям, если это подкрепляется объективными вещами в виде статей законов. В принятии решений я советуюсь с очень многими людьми. Я не упрямая и не упертая, в чем меня многие упрекают. Я достаточно адекватный человек, прислушиваюсь к чужому мнению, если мне рационально доказывают свою точку зрения.

Мне кажется, эта черта присуща людям, которые выросли в семьях, где есть уважение к индивидуальности, где есть культ знаний. Я выросла именно в такой семье. Мой папа – очень образованный человек, кандидат наук, был таким – руководствовался только своим мнением. Мои родители сделали многое, чтобы я получила хорошее образование, за что я им неимоверно благодарна. У меня была возможность учиться в лучших школах, вузах: сначала школа №61, потом Национальный университет и МГУ. Это все благодаря родителям. Они поощряли нашу тягу к чтению, к самообразованию.

– Расскажите, какое у вас было детство?

– У меня было типичное советское, но очень интересное детство. До 10 лет я росла в совхозе имени Стрельникова. Мы, дети, играли в лапту, прятки, футбол (я стояла в воротах), казаки-разбойники – это все командные игры. Сейчас эти игры забываются. Все в основном сидят за компьютерами, разобщены. Нынешнее поколение сильно отличается от нашего, предпочитает реальной дружбе виртуальную. Иногда вижу: в кафе сидят парень с девушкой, каждый уткнувшись в свой айфон, и это считается нормальным свиданием.

– Вы общаетесь с друзьями из детства, юности?

– У меня есть две-три подруги со студенческих времен. Они очень мне дороги, но мы достаточно редко видимся. По моей вине. Я вижу эту проблему в себе. Даже маме, самому важному человеку в моей жизни, даже ей я достаточно редко звоню. И если хочу поговорить, то просто приезжаю к ней. Видимо, у меня немного мужской тип общения – больше по делу.

– У Вас три женских ипостаси: мама сыновей, бабушка внуков и дочь своей матери. Кто она для Вас, мама – советчик, критик, утешитель, подруга?

– Моя мама очень мудрая женщина. В молодости я была очень красивая, была избалованна вниманием, но с возрастом наступил момент, когда стала меняться фигура, черты лица изменились, кожа уже не такая белоснежная. Какое-то время после операции я лежала без движения, плюс в силу возрастных изменений резко поправилась. Для меня это было настолько мучительно, что я довела все семейство почти до истеричного состояния своими бесконечными диетами. И вот моя мудрая мама, наблюдая со стороны за всеми моими страданиями, сказала: «Ты знаешь, красивые женщины стареют гораздо мучительнее, чем “серые мышки”. Гораздо болезненнее. Им есть, что терять». Я напряглась, смотрю на нее, а она продолжила: «И я тебе желаю мудрости, чтобы пережить этот период с достоинством». И мне стало в этот момент так стыдно, я поняла, что достала всех своим нытьем и мама хотела не прямо, а максимально щадяще посоветовать успокоиться. Я это запомнила и усвоила мамину мудрость. Но, с другой стороны – это не означает, что я периодически не извожу себя диетами, клянусь себе, что пойду в спортзал, заклею рот скотчем, буду пить по два литра воды в день. Но потом… снова расслабляюсь – мне надоедает это. Самое главное – я не истязаю себя физически, а больше мысленно: «завтра, завтра…». Но проходит неделя, и я говорю: «Пусть молодые нерожавшие девочки умудрятся родить таких богатырей, как я, и им будет почти под 60, как мне, и пусть они попробуют остаться такой же, как я». Я так себя утешаю. Но когда вижу образец для подражания – Миру Камильевну Джангарачеву – опять сажусь на диету… Мысленно.

Мама – мой главный советчик, моральный авторитет, она очерчивает те самые рамки, за которые я не могу выходить. Ей кажется, что я не очень послушная дочь, но на самом деле я очень завишу от ее мнения. Мой старший сын все время подтрунивает надо мной, что он получает удовольствие, когда видит, насколько я боюсь свою маму. Он-то как раз ее не боится, он ее баловень, а боится-то он меня. А я боюсь маму. Я просто боюсь ее обидеть, сделать неприятно. Когда я много критикую правительство или кого-то еще, она говорит: «Ай, презиндентти тийбе». Она переживает за меня, даже когда видит по телевизору: ей кажется, что я слишком эмоционально говорю, что у меня излишняя жестикуляция. Критикует за это, иногда так нервничает, что просто выключает телевизор и выходит из комнаты.

– Она критикует больше Ваши имиджевые стороны или профессиональные?

– Моя мама симпатизирует сдержанным, почти безэмоциональным женщинам. Ей, например, внешне очень нравилась Аида Женишбековна Салянова. Она говорила: «Карачы мобу кызды, мелтирейтта, мелтирейт». Да, я признаю, я очень эмоциональная, но у каждого своя манера, что поделать? Вы знаете, быть сдержанным, производя беспредел, гораздо легче, чем быть сдержанным, когда ты видишь последствия этого беспредела. А меня ничто так не выводит, как вранье – я это воспринимаю как личное оскорбление.

– Ваши дети не врали Вам, например, в детстве?

– Я наказывала достаточно сурово за вранье. Но мои сыновья точно знают, что я могу простить какой-то проступок, но ложь не прощаю. Старшего сына ремнем била, когда он вырывал страницы из школьного дневника. Я его тогда предупредила и отучила навсегда. Мои сыновья очень четко знают, что я не приемлю ложь. Я предпочитаю горькую правду.

– А Вас родители тоже сурово наказывали?

– Меня вообще не наказывали. Я «эрке кыз». Отцы же всегда любят больше дочек. У меня два брата – старший и младший, я посередине. Отец работал директором совхоза, выезжал в командировки в Индию, Канаду. Привозил мне из-за границы красивые вещи. В детстве 1 Мая и Новый год были моими самыми любимыми праздниками. Это праздники, когда родители меня одевали с ног до головы как принцессу, во все новое. Они меня очень баловали. Многие мои политики-друзья говорят, что и сейчас чувствуется, что я «эрке».

– А в чем это проявляется?

– Наверное, в том, что балованный родителями ребенок больше себе позволяет в смысле самовыражения. Он знает, что он любим и ему все простят. Более зажатые дети боятся проявить свое «Я» в силу неуверенности в том, что их настолько любят, что примут такими, какие они есть. «Эрке» отличаются тем, что позволяют себе роскошь быть самими собой, они знают, что они любимы. В этом смысле я была очень избалованна. Например, когда после физико-математической школы я решила поступать на истфак, моя мама сказала папке: «Надо поговорить, она выбрала такой факультет, где учатся дети влиятельных людей». В те времена на одно место на истфаке претендовало до 16 человек, было сложно поступить, и мой папа сказал: «Если моя дочь не поступит, никто не имеет права учиться в этом вузе. Потому что я уверен, что более красивой, умной, начитанной девушки в Кыргызстане вообще нет». Вот такая была безграничная вера в меня…

Какое-то время в силу общественной деятельности мы плотно общались с Темиром Аргембаевичем (Сариевым). А он вырос в спортинтернате, в большой семье, он очень наблюдательный. Про таких говорят «сынчы киши». Он «бир карап сын берет», а потом ставит диагноз. И он как-то сказал мне, что даже сейчас, в моем возрасте, чувствуется, что я «эрке».

– Уже не сомневаюсь, что Вы были отличницей.

– С моей мамой учиться плохо было невозможно. У нее больше 45 лет педагогического стажа, ее я боялась гораздо больше, чем папу. Несмотря на то, что папа был суровый, строгий, закрытый человек, в отношении меня он был безоружен. С папой я могла делать все, что захочу, а мама в силу профессии достаточно строго ко мне относилась. И да, вы угадали, я была правильной девочкой, отличницей, комсомолкой, председателем совета отряда, председателем совета дружины. Хорошо учиться – это входило в разряд моих обязательных требований к самой себе.

– Говорят, ходят легенды о том, как вы выучили английский язык.

– Какие легенды? Не знаю, вроде ничего особенного. Я неплохо знала английский по окончанию учебы, но он «умер» в силу того, что я не использовала его 17 лет. Когда мне было 36 лет, и у меня уже было двое детей, я начала работать с иностранцами. И я просто села за учебники и по новой самостоятельно восстановила язык за полгода. У меня была база, речь шла только о восстановлении. И я же «эрке» – я уверенная в себе. Я называю это природной наглостью. В отличие от многих других, у кого более сильная грамматика, больше словарный запас, я не боюсь говорить. Я очень благодарна 61 школе, что, несмотря на упор на математику, по всем предметам набирали хороших преподавателей, в том числе и по английскому языку. Позже, в МГУ, я это оценила. Там были высокие требования, и, как правило, у ребят, которые приезжали из республик, не было проблем по другим предметам, кроме языков. Это потому, что в МГУ на истфаке учились дети послов, чиновников, и, естественно, их уровень подготовки по сравнению с нашим был очень высок. В Москве я занималась у Евгения Александровича Бонди. И он, например, сыну постпреда СССР при ООН, выросшему в Нью-Йорке, студенту, который практически думал на английском, поставил «4» за американизмы в произношении. И мне поставил «4» (закрыв глаза на недостатки в грамматике), потому что у меня было британское произношение, которое мне поставили еще в школе. Так что хорошее произношение и природная наглость помогают мне, даже если я знаю, что неправильно говорю. Я без проблем разговариваю, и со стороны это производит впечатление, что я хорошо говорю по-английски. Но я считаю, что кыргызы сами по себе удивительно талантливы к языкам: у нас много мягких звуков, есть носовые, легче ставить произношение. К тому же мы с детства двуязычны – и русский и кыргызский знаем, поэтому нам легче даются третьи, четвертые языки.

– Что вы делали после окончания МГУ?

– После МГУ я 15 лет преподавала в КГНУ. Мне очень нравилась преподавательская деятельность, и многие студенты говорят, что я была хорошим преподавателем. Это очень творческая профессия, но при этом очень унизительная зарплата. Я преподавала дисциплину «История КПСС», где мы много говорили о нравственности и ни о каких взятках и речи не было. Потом преподавала политисторию, политологию.

Образование, которое сейчас дают в наших университетах, деградирует. Те студенты, которые приходили в нашу организацию на практику несколько лет назад, и те, кто приходит сейчас – это просто небо и земля. Нынешние, когда пишут заявление на практику, делают три грамматических ошибки в одном только слове «заявление». Если бы меня спросили о реформе образования, я бы сказала, что надо делать систему, при которой мы будем возвращать талантливых грамотных учителей прежде всего в начальную, среднюю школы. Надо вернуть уважительное отношение к учительству, потому что ключевое звено в школе и в образовании – это не компьютеры, не оборудование, не ремонт класса, то, во что вкладываются сейчас, а Учитель. Надо вкладывать в учительство, в людей, и тогда мы получим отдачу в наших детях. А если мы поставили учителя в унизительную ситуацию, когда он думает постоянно о пропитании и выживании, а не о том, чему научить – пропадает уважение к учительству.

Преподавательская деятельность дала мне многое. Эта профессия ставит хорошую речь, систематизирует мозг, учит правильно излагать мысли и письменно, в том числе. После университета я ушла в Департамент по миграции Министерства труда и соцзащиты, проработала полгода начальником отдела, потом директором управления по миграции. В то время руководители ценили грамотных специалистов. На этом месте я проработала четыре года, за которые поменялись пять министров, и мне надоело, что каждый министр приходит и нужно каждому доказывать, что ты не дурак и не любовница предшественника. Смысл работы на госслужбе – делать карьеру. Следующая моя ступень по идее была – пост замминистра, а это – политическое назначение. Шансов у меня особо не было, тем более что тогда готовилось решение о том, что управление по миграции станет самостоятельной службой. Я рационально посмотрела на всю эту картину, чувствовала, что без связей меня в самостоятельную службу руководителем не назначат, и подумала: зачем вынуждать людей принимать мучительное решение, чтобы они искали способ устранить меня? Я просто деликатно и понимающе сказала, что ухожу в проектную деятельность и три года проработала в проектах нескольких международных организаций, где партнеры-иностранцы заметили мои хорошие менеджерские качества. Вообще, в правозащитном движении работают энтузиасты, люди очень сильно мотивированные, но, как очень часто бывает, слабое администрирование, а им нужен был сильный администратор.

– Вы окончили лучший на то время вуз страны. А где учились Ваши дети?

– Оба моих сына – выпускники 6-й школы и КГНУ. Я не обучала своих детей как-то по-особенному, за границей. Я воспитывала их одна, не могла позволить себе такой роскоши. Но я старалась, чтобы они много читали. У каждого с детства была норма: для старшего 100 страниц в день, для младшего – 50. Ничто так не образовывает человека, как чтение, и совсем не обязательно, художественная литература.

– Что сами читаете, Ваши любимые книги?

– Я люблю Эриха Фромма «Бегство от свободы», «Догмат о Христе», «Здоровое общество», «Мужчина и женщина». Еще мне нравится Фридрих Хайек.

– Ваш выбор говорит о предпочтении немецкой школы философии.

– Ницше – тоже немецкая школа, но он мне не нравится. Мне Фромм нравится, потому что он практиковал психоаналитику, в основе его концептов лежит очень сильная гуманистическая составляющая. Он из плеяды гуманистов.

– А как относитесь к важнейшему из искусств?

– В разные периоды разное кино любила. Люблю раннего Михалкова: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви». Очень люблю «Они сражались за родину». Обожаю «Доживем до понедельника» – такой тонкий фильм, как шикарно играет там Вячеслав Тихонов. Трижды пыталась досмотреть до конца «Ночной дозор», но каждый раз меня хватает только минут на 40-45. Я не получаю удовольствия от такого кино. Мои фильмы – это «Однажды в Америке», «Крестный отец», «Адвокат дьявола». Обожаю «Запах женщины», обожаю Аль Пачино, у него совершенно невозможная энергетика.

Из кыргызского кино мне нравятся «Лютый» Толомуша Океева, «Белый пароход» Болота Шамшиева, «Алые маки Иссык-Куля». Из современных фильмов я посмотрела «Герой моей девушки», потому что там снималась дочь моих друзей Байболовых. Конечно, я смотрела и фильм «Курманжан датка». Он, безусловно, красочный, очень этнографичный, но мне показалось, что он несколько статичный, лишенный драматизма. Короткий ролик с Сабирой Кумушалиевой произвел на меня большее впечатление, чем весь этот фильм. Но я отдаю должное масштабности кинокартины, красоте кыргызской природы, шикарным костюмам, очень красивой девочке. Но как сказать… Моей маме нравится «мелтиреген», а мне не нравится. Кто двигает историю? Кто является личностью в истории? Это люди с характером, у которых есть стержень, жертвенность во имя народа – только так люди входят в историю и только такие люди становятся лидерами. Курманжан датка сыграла огромную роль в истории моего народа. Но можете ли Вы после просмотра фильма сказать, в чем была сила этой женщины?.. В целом я за то, чтобы выходило кыргызское кино, чтобы возродилось «кыргызское чудо». Мы сейчас очень разобщены, а собирать нацию кроме государственников могут еще и духовные отцы. В этом смысле роль фильма большая, потому что это стало культурным событием в современной жизни кыргызского общества. Все хотели посмотреть, был ажиотаж.

– Тогда каков, по-Вашему, портрет духовного и политического вождя? Какого лидера ждет народ?

– Люди судорожно хотят найти флаг, за которым можно пойти. Тоска по этому лидерству витает в воздухе на протяжении последних трех-четырех лет. Они хотят новых лиц не просто потому, что устали от старых, они хотят увидеть личности с лидерскими качествами, способных взять на себя ответственность за то, что они делают. Но они, увы, не видят их. У Эрнста Абдыжапарова была «Тоска по Манасу», а у нас тоска по лидерству. Мне кажется, политик прежде всего должен нести ответственность за сказанное, за сделанное, за людей, которые в силу обстоятельств вынуждены подчиняться тем решениям, которые политик принял… Природа власти такова, что люди во власти всегда стремятся к злоупотреблениям. Поэтому нужны очень четкие законодательные рамки и нужен сильный контроль со стороны общества. Вседозволенность развращает. У людей во власти больше возможностей, и это развязывает им руки. И народ может либо поощрять эту вседозволенность, либо ставить политиков на место, говоря, что нельзя так делать. Должен существовать институт морального осуждения. Если законы не работают, люди должны иметь мужество выражать свое «фи». Но поголовная трусость граждан приводит к вседозволенности политиков. Для того чтобы противостоять таким зарвавшимся политиканам, надо иметь мужество. У трусливого народа честного правителя никогда не будет. Меня не любят очень часто за то, что я говорю, что кыргызы стали продажными. Вы думаете, мне хочется это говорить? Неприятные вещи не очень-то хочется говорить. Но эта трусость и желание избежать любой ценой ответственности кажется мне отвратительной. Надо встряхивать людей, надо говорить горькую правду.

– Слово «выбор» имеет не только парламентскую природу. Какой выбор в жизни человека самый сложный?

– Когда есть выбор, и чем он более разнообразен, тем он более мучителен. Легко, когда выбора нет. Выбор – это борьба с самим собой. Но выбор – это то, что делает нашу жизнь осознанной. Когда у нас нет выбора мы в амебном состоянии. Вы, наверное, знаете библейский миф о первогрехе, где действующие лица Бог, Адам, Ева, Змей и яблоко. Библия ведь умалчивает, сколько времени Адам и Ева жили в этом раю на всем готовом до совершения греха? Получается, что история человечества началась с выбора. Был запрет – не есть яблоко искушения. Но появляется змей-искуситель и Бог изгоняет человека из рая. Осознанная жизнь человека начинается с этого выбора, начинается история человека как осознанного существа. Сплошная радость и удовольствие за счет кого-то – это и есть история бессознательного. И вот только когда мы научимся осознанно выбирать, самостоятельно, станем самодостаточны, тогда из нас, людей, будут получаться граждане и тогда появится настоящая государственность, потому что государственность предполагает наличие сознательных граждан.

Автор: Elime

Фотографии: Диля Муминова