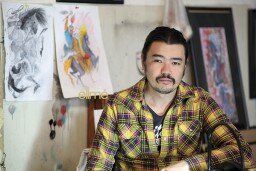

[журнал Elime]Мелис Асылбашев. Танец длиною в жизнь

Светлой памяти отца, Мелиса Омурбековича Асылбашева (07.05.1947–15.08.2014)

Увлечение танцами началось еще в детском саду, где в каждом мероприятии он принимал активное участие. Стоило заиграть аккордеонисту, как малыш пускался в пляс, да еще и вприсядку – сказывалось соседство с украинскими семьями. Интерес к музыке, танцам появился неслучайно: нередкими гостями семьи были известные столичные артисты, которые приезжали с концертами в Сокулук. Видя такое усердие сына, после трех классов обычной сельской школы мама привела его во Фрунзенское музыкально-хореографическое училище имени М. Куренкеева, где он начал обучаться искусству танца. Первым педагогом была Гульбара Бакировна Даниярова. Она не только имела глубокие знания по хореографии, но и умела донести их до учеников.

В то время почти каждый год во Фрунзенское училище прилетала комиссия из Ленинграда для отбора особо одаренных детей. После окончания второго (балетного) класса такая возможность выпала и Мелису. Во Фрунзе прилетела Марина Борисовна Страхова из Ленинградского хореографического училища, ныне Академия русского балета. Это учебное заведение и по сей день является лучшим в мире. Его история насчитывает свыше 275 лет. И в нем обучались дети со всего Советского Союза. Выпускниками училища на тот момент уже были именитые кыргызстанцы: Нурдин Тугелов, Сапарбек Кабеков, Жумакалый Арзыгулова, Бибисара Бейшеналиева, Рейна Чокоева, Уран Сарбагишев, Берик Алимбаев.

В Ленинграде приемная комиссия еще раз проверила данные учеников и, как водится до сих пор, определила Мелиса во второй класс. Считается, что региональные требования существенно отличаются от питерских. Поэтому, его, окончившего второй класс во Фрунзе, зачислили обратно во второй в Ленинграде. У себя дома его нередко баловали, и он привык к особому отношению. А здесь такое решение ему показалось несправедливым. Придя на занятия, он, насупившись, уселся за последнюю парту. Как только в класс вошла учительница русского языка и литературы, ребята, поздоровавшись, начали кричать: «А у нас новенький, а у нас новенький!» – «Кто у нас новенький? Встаньте. Назовите Вашу фамилию», – сказала она и записала в журнал. После урока, решив, что справедливость должна восторжествовать, он пошел в учительскую. Заявил: «Я уже окончил второй класс и должен учиться в третьем!» – и пошел прямиком в указанный класс. Опять уселся за последнюю парту. Вошла та же самая учительница, что была ранее у второклассников. Снова: «А у нас новенький, а у нас новенький!» «Кто у нас новенький? Встаньте. Назовите Вашу фамилию». И через мгновение: «А у вас брат во втором классе не учится?» – «Нет, это был я!» – «Как Ваша фамилия, говорите?» Не расслышав, она попросила повторить. На третий раз педагог пригласила к доске, для того чтобы он написал свою фамилию, никак не ложившуюся на слух. Из чувства мести за несправедливость, он написал свою фамилию огромными буквами, на всю доску. Класс захихикал. Учительница обернулась, посмотрела и сказала: «Сотрите и напишите, как следует». Что и было сделано, однако буквы в этот раз были очень маленькими. Класс опять потешался. Преподаватель вновь обернулась из-за стола и очень строго сказала: «Вы куда приехали учиться, в цирк?» Этого было достаточно, и он после урока сам вернулся во второй класс.

Большое впечатление в Питере произвело то, как интеллигентные люди разговаривают между собой – неважно, какого возраста собеседник, он вполне мог быть и ребенком, а обращались к нему с большим уважением, и только на «Вы».

В училище в то время сложился очень хороший преподавательский состав, каждый был учитель от Бога. Первым педагогом по классическому танцу была Любовь Ипполитовна Ярмолович. Раньше она сама танцевала, позже стала преподавать. Написала несколько книг по хореографии. По актерскому мастерству занятия вела Евгения Эдуардовна Бибер, в прошлом незаурядная характерная танцовщица старой школы. Кроме того, она была руководителем балетмейстерского отделения в консерватории. Незадолго до окончания училища состоялся разговор о будущем – она усмотрела в нем какие-то задатки постановщика и предложила продолжить учебу на балетмейстера. Однако ему хотелось быстрее вернуться на Родину и танцевать в театре.

Учеба в Ленинграде была трудной, но интересной, скучать было некогда. Домой приезжал раз в год, на летние каникулы. Однажды он в очередной раз отправился домой. Поезд уже подходил к станции, все замедляя ход. Он в нетерпении разглядывал из окошка вагона встречающий люд. Где-то среди них была его мать. Наконец, поезд остановился и вдруг в вагон ввалился его отец, которого он не видел много лет. С тех самых пор, как он ушел в другую семью. Тот держал его фотокарточку и разглядывал лица, спешащих на выход пассажиров, пытаясь найти сходство в одном из них. Прошло столько времени, и он мог не узнать своего сына, хотя бы из-за выросшего пушка над губами. Вскоре он поравнялся с сыном, взглянул на фотографию – и прошел мимо. Не узнал! Быстро выпрыгнув из вагона, сын побежал к своей маме. К сожалению, больше он отца своего не видел.

В 1967 году он окончил училище и поступил в Киргизский театр оперы и балета. Постепенно стал исполнять ведущие классические и сольные партии в балетах «Шопениана» Ф. Шопена, «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» П. Чайковского, «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева.

Однажды он увидел по телевизору одноактный балет «Кармен – сюита», поставленный на основе оперы «Кармен» Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина. В спектакле участвовали Майя Плисецкая (Кармен), Николай Фадечеев (Хозе) и другие именитые звезды Большого театра. Это произвело огромное впечатление. Он загорелся поставить этот же спектакль во Фрунзенском театре оперы и балета. Публика приняла новый спектакль очень тепло. Первые партии исполнили Айсулуу Токомбаева и Чолпонбек Базарбаев. Члены худсовета театра, наши известные оперные исполнители Кыдырбек Чодронов, Артык Мырзабаев и другие, также положительно оценили первую работу молодого балетмейстера.

После этого был поставлен спектакль «После сказки» по произведению Чингиза Айтматова «Белый пароход» и другие произведения.

Примерно в это время на одном из концертов эстрадного ансамбля под управлением Чоро Кожомжарова он замечает певицу, наголову выше остальных музыкантов. Кроме высокого роста, он отметил, что она пела целый час. Мало кто из исполнителей мог похвастаться такой силой и репертуаром. Позже он вновь сталкивается с ней в Театре оперы и балета. Знакомится, и через какое-то время они сыграли свадьбу. Кулбубу, так ее звали, посвящает себя семье, рождаемся мы – я, брат Айдар и сестра Бермет.

60-е – 80-е годы, наверное, были золотой эпохой кыргызского балета. Очень много ярких, талантливых исполнителей, и очень много интересных постановок. Об этом не раз говорили за пределами республики, куда часто выезжала труппа.

А в 1980 году Мелис Асылбашев принял участие во Всесоюзном конкурсе балетмейстеров в г.Москве, где стал обладателем 2-й премии и лауреатом этого престижного конкурса за постановку хореографической новеллы «Первый учитель» по одноименной повести Ч. Айтматова.

В 1982 году ему предложили стать художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля танца Киргизии. Тем более, что незадолго до этого в театре им был успешно поставлен «Кыргызский лирический танец» на музыку Термечикова, впоследствии получивший название «Ай Сельки».

С приходом нового руководителя в репертуаре ансамбля танца стали появляться яркие, самобытные хореграфические произведения. Вместе с тем и накопленный багаж уже имеющихся танцев не был забыт.

Через некоторое время по его инициативе танцевальному коллективу дали название: «Государственный ансамбль танца “Ак-Марал” имени Нурдина Тугелова». Это был своеобразный маркетинговый ход – благодаря звучному имени он лучше запоминался. Но и название было со смыслом – благородное и грациозное животное как нельзя лучше соответствовало образу кыргызского танцора.

Популярность «Ак-Марала» в Кыргызстане выросла неимоверно. В каждом районном клубе появился свой маленький ансамбль танца. На каждом сольном концерте «Ак-Марала» зал был заполнен битком. Вспышки фотоаппаратов, видеосъемка, ведь представителей десятков танцевальных ансамблей республики интересовало все – новые танцы, новые движения, костюмы, музыка. Все это сразу затем появлялось в репертуаре последователей.

После обретения независимости папу стали приглашать в качестве режиссера, постановщика массовых культурных мероприятий. 1000-летие эпоса «Манас» в Таласе, дни независимости, гала-концерт в честь саммита ШОС; все выступления с участием сотен, тысяч участников проходили с непременным успехом.

Государство отметило заслуги отца. В 1991 г. он был удостоен звания «Заслуженный деятель культуры» и затем в 1995 г. звания «Народный артист Кыргызской Республики». В 2001 г. его наградили медалью «Данк» («Слава»). В 2004 г. стал лауреатом Государственной премии им. Токтогула «За вклад в развитие культуры».

Секрет его успеха заключается в беззаветной преданности своему делу и огромному труду. Для него не было мелочей. Все должно быть очень высокого уровня – красивая музыка, раскрывающая замысел постановщика, яркие, запоминающиеся костюмы, вдохновенное исполнение.

Яркой особенностью ансамбля танца «Ак-Марал» являются оригинальные костюмы. Мало кто знает, как дотошно папа участвовал в процессе их создания. Он сам рисовал эскизы. Продумывал все до мелочей – размеры узоров, сочетания, цветовую гамму костюмов солистов и остальной группы артистов. Высокие требования были к ткани: она должна быть крепкой, но легкой, ведь в ней надо будет танцевать. Он мог часами ходить по базарам и искать именно одну определенную ткань, определенного цвета. Очень часто он спорил и заставлял переделывать костюмы, если что-то не нравилось. Но в результате получались такие шикарные костюмы, что все только восхищались еще одной гранью его таланта.

В семье, в быту он был неприхотлив. При этом никогда не был «белоручкой». Все мелкие работы по дому делал сам – просверлить дырку в бетонной стене, оклеить обоями квартиру, повесить люстру было для него пустяковым делом. С большой теплотой относился к своей семье. Соседи часто видели папу, прогуливающимся с мамой и внуками на свежем воздухе. Он мог после многочасовой работы пройтись до дома пешком. Никогда не жаловался на здоровье, но регулярно проходил медосмотр. Впервые в жизни попав в больницу, он так и не вернулся оттуда. Как жаль, что уровень нашей медицины не смог соответствовать уровню, на который он поднял кыргызский танец. Лучшие врачи Кыргызстана не смогли ни диагностировать болезнь, ни вылечить от нее.

В памяти своей семьи он навсегда остался образцом порядочности, добросовестного отношения к работе и близким.

В данное время художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля танца «Ак-Марал» является его дочь Бермет Асылбашева, унаследовавшая талант отца. Заслуженная артистка Кыргызской Республики, выпускница Бишкекского хореографического училища, больше 20 лет проработавшая в коллективе, продолжает дело всей его жизни. Уже является постановщицей нескольких танцев, причем костюмы она также рисует сначала в эскизах, а потом бегает по базарам в поисках нужных тканей.

Также в «Ак-Марале» работает его внучка Айжан Ниязова, которая уже выступает с сольными номерами. В этом году на последнем курсе Алмаатинского хореографического училища учится еще один внук – Актан Асылбашев. Таким образом, Мелис Асылбашев оставил богатое наследие народу Кыргызстана и передал свой талант детям и внукам.

Азамат Мелисбекович Асылбашев

Август 2015

Фотографии: из семейного архива Асылбашевых